Groupe Socialiste Universitaire

Groupe Socialiste UniversitairePosté le 8 octobre 2020 par Groupe Socialiste Universitaire

“Le nationalisme, c’est la guerre. La guerre, ce n’est pas seulement le passé, cela peut être notre avenir, et c’est vous, mesdames et messieurs les députés qui êtes désormais les gardiens de notre paix, de notre sécurité et de cet avenir.” François Mitterrand devant les députés européens, en 1995.

Au cours du XXe siècle s’est posée la question d’une défense européenne, en raison des différentes périodes que la société a pu traverser. Le continent se trouvait alors géographiquement entre les deux premières puissances mondiales, dont les relations de l’époque ne sont plus à expliciter. Le sujet n’est pas exempt de controverses et a notamment pu faire l’objet d’éloges, mais aussi de vives critiques. Ce clivage est toujours d’actualité. Pourtant, le sujet de la défense apparaît comme un enjeu essentiel, alors que les contextes sécuritaire et géopolitique internationaux se dégradent dangereusement.

À l’heure de l’intégration européenne, une défense régionale aurait le mérite de renforcer les liens et la solidarité entre les États membres, tout en leur permettant d’être plus enclins à faire face efficacement à des menaces communes. Alors que les États dépensent des sommes colossales dans une défense qui devient de plus en plus technologique et de haute précision, la mise en commun des budgets de défense européens assurerait une réelle rationalisation du budget alloué à ce domaine, ainsi qu’une coopération généralisée. Certains éléments vont ces dernières années concrètement en ce sens. La France et l’Allemagne, entre autres, affichent depuis peu une volonté de plus en plus concordante à l’égard de l’idée d’une défense européenne (coopération militaire en matière de défense aérienne, initiative européenne d’intervention…). Toutefois, au vu de la montée de la défiance à l’égard de la structure européenne et d’un vent nationaliste appelant à l’exclusivité du territoire national, il serait peut-être vain de croire en la possibilité d’une telle création. Un tel échec s’inscrirait finalement, une fois de plus, dans la continuité historique des choses.

La défense européenne relèverait-elle donc d’une réalité tangible, ou d’une vaine utopie ?

Cette problématique n’est pas récente et a fait l’objet des volontés de nombreux chefs d’État à travers l’Europe, notamment en France. Nous nous y intéresserons au début de cet article afin de poser les bases historiques de ce concept pour mieux comprendre les positions actuelles des États, que nous expliciterons également.

Nous constaterons en parallèle que depuis quelques années, cette problématique s’est imposée dans l’agenda politique européen. Alors que l’OTAN, et en particulier les États-Unis depuis l’élection présidentielle de 2016, semblent se détourner de leur mission de protection européenne, les États de l’Union cherchent à s’organiser collectivement. C’est en ce sens que les discussions inter-étatiques se sont intensifiées, notamment dans le but de garantir à l’Europe une réelle indépendance vis-à-vis de l’influence otanienne – de plus en plus ténue – et une crédibilité sur la scène internationale.

Le champ des coopérations est ainsi très étendu, et la question de l’armement nucléaire notamment se pose avec acuité. En l’absence de consensus européen sur ce sujet, les négociations s’annoncent particulièrement rudes, alors que certains États affirment clairement une position antinucléaire.

Au regard de toutes ces dissensions, il peut être difficile d’accorder un véritable crédit à l’Union européenne en matière de défense, notamment pour ce qui est d’une défense indépendante de l’OTAN. La gestion de conflits se déroulant à ses frontières, ou tout du moins le rôle de médiation que l’UE peut jouer dans ces conflits, permettrait d’asseoir (en cas d’issue positive) une certaine stature à l’international, illustrant une Union capable d’assurer sa protection, ainsi que celles des pays limitrophes. Nous aborderons en ce sens la situation russo-ukrainienne qui constitue, à de nombreux égards, un véritable challenge pour la crédibilité de l’Union européenne en matière de défense, alors que la population ukrainienne est tiraillée entre pro-européens et pro-russes.

Le bilan humain des deux guerres mondiales a constitué un véritable traumatisme collectif. Alors que la Société des Nations, créé en 1920, avait été incapable d’empêcher l’éclatement d’un second conflit mondial, l’Organisation des Nations Unies, élaborée lors de la Conférence de Chicago le 26 juin 1945, apporta l’espoir de la construction d’un nouvel ordre mondial.

Dans le même temps, les fondateurs de l’Union européenne avait à coeur de garantir la paix à un âge ayant brusquement vu naître le feu nucléaire, grâce à une interdépendance des économies. La situation sur le continent européen est alors relativement instable, malgré les tentatives de pacification. Cette quête perpétuelle de la paix s’est illustrée de nombreuses fois au cours de l’Histoire, notamment au travers de l’acquisition d’une défense continentale propre, faisant office de dissuasion. Nous reviendrons dès lors sur les grands axes ayant forgé le concept de défense européenne, notamment dans lequel ce dernier a émergé et quelles initiatives ont été avancées dans le but de le concrétiser. Nous remarquerons que la France a pu jouer un rôle d’initiateur sous les mandats du général de Gaulle, mais aussi que cette volonté d’une coopération de défense entre les États européens a finalement pu être concrétisée dans le droit européen, le traité de Maastricht plus précisément.

La volonté d’une défense européenne collective et autonome d’une tutelle américaine est une vision exclusivement française, gaulliste, et semble dans le contexte de l’époque relever de l’utopie. Ainsi, d’aucuns ne prendraient le risque de s’affranchir d’une telle couverture sécuritaire garantie par l’OTAN, et de facto par les États-Unis, face à un État ne cachant pas ses désirs expansionnistes.

Le Parlement français l’a d’ailleurs rappelé en 1954 lors du vote de ratification du projet de Communauté Européenne de Défense (CED), proposé dans les années 1950 et c ensé être indépendant (bien que cette autonomie ne soit à nuancer).

Quelques années auparavant, en 1948, cinq États européens (France, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) avaient d’ores et déjà signé un traité de défense collective, le traité de Bruxelles, dans le but de garantir une assistance armée en cas de résurgence de l’ennemi allemand.

Nicole Gnesotto, dans son livre Faut-il enterrer la défense européenne ? rappelle l’accélération que représente le conflit coréen en matière d’intégration européenne et de défense régionale (ou a minima, dans la volonté d’en établir une). En effet, le conflit se déroulant dans le Pacifique entre les forces soviétiques au Nord de la Corée, appuyées par la Chine, et les forces occidentales du général MacArthur au Sud, ont fait craindre une répétition des menaces soviétiques à l’encontre des États européens de l’Ouest. Les Américains sont convaincus de la nécessité du réarmement de l’Allemagne pour assurer une certaine stabilité régionale, et ne dissimulent pas leur impatience en pressant les États européens de proposer un plan tangible qui intègre l’Allemagne, permettant d’organiser une véritable structure militaire interétatique.

Le plan Pleven vit alors le jour. Ce dernier prévoyait notamment une CED dotée d’un budget commun, constituée d’un ministre européen de la défense, d’une assemblée européenne et d’une armée commune aux États membres, incluant notamment des bataillons allemands. Ceci permettrait ainsi de contourner la volonté initiale des États-Unis qui souhaitaient un réarmement stricto sensu de l’Allemagne[1].

Ce que nous oublions souvent de préciser, affirme Nicole Gnesotto, c’est que le projet de traité Pleven intègre le placement de cette CED sous le commandement suprême de l’OTAN[2].

Malgré cela, le traité instituant la CED s’éloigne du plan Pleven sur de nombreux points clés, ce qui va raviver les réticences des parlementaires. Il s’agit en particulier de la fin du statut d’occupation de la RFA, l’autorisant par conséquent à recouvrir l’intégralité de sa souveraineté, et donc, de reconstituer une armée nationale. Le plan d’une défense européenne tombe ainsi à l’eau le 30 août 1954.

Il convient, afin d’expliquer cet échec, d’intégrer la mentalité française dans l’équation. L’Europe vient de sortir de six ans de conflit. Le sentiment anti-allemand est dès lors extrêmement présent. La perspective d’une Allemagne réarmée dans le cadre de la CED suscite de vives inquiétudes au sein du Parlement, qui ne manque pas de “torpiller” le projet de traité. Pour les parlementaires, le réarmement de l’Allemagne est un danger pour la stabilité même de l’Europe. De même, il est à craindre une emprise des États-Unis sur le continent via l’OTAN.

C’est ainsi que la France enterra sa propre initiative de défense continentale commune. La République Fédérale d’Allemagne sera malgré tout réarmée, mais sous l’égide exclusive de l’OTAN cette fois-ci.

Les décennies suivantes, on a pu distinguer quelques soubresauts à l’égard d’une coopération militaire européenne, à l’instar de la création d’une Coopération Politique Européenne (CPE) et d’un Conseil européen qui se pencha notamment sur la question israélo-palestinienne, en vain.

C’est ainsi que dans les années 1960, de Gaulle proposa les plans Fouchet pour “l’adoption d’une politique étrangère et de défense commune” aux cinq autres États de la Communauté Économique Européenne (Allemagne, Italie, Luxembourg, Belgique et Pays-Bas), organisation qui se voulait initialement être une communauté économique, de libre-circulation des biens. Cette proposition fut refusée avec vigueur par les membres en question en raison d’une remise en cause des acquis de l’organisation[3], de l’absence notoire du Royaume-Uni et au surplus, de la non-mention de la force Atlantique (de Gaulle considérant alors le Royaume-Uni comme le “cheval de Troie” des américains, et craignant une emprise de ces derniers sur l’Europe, faisant au final de la communauté un satellite des États-Unis au cours de la guerre froide). Selon les membres de la CEE, les plans étaient susceptibles de créer de la concurrence au niveau régional en matière de défense et de menacer l’intégration économique, commerciale et agricole qui se nouait alors, en créant de véritables divisions entre pro-OTAN et pro-défense européenne. De Gaulle tenta alors de relancer le projet via le traité bilatéral franco-allemand de l’Élysée en 1963, qui fut ratifié par l’Allemagne, auquel le Bundestag a imposé un préambule que de Gaulle a condamné fermement. Ce dernier inclut notamment une étroite collaboration avec les États-Unis, une admission de la Grande-Bretagne et une défense commune dans le cadre de l’OTAN.

C’est le traité de Maastricht qui instaura finalement, à l’issue du Conseil européen de 1991, une ébauche de défense commune plus large, non sans difficultés. Nicole Gnesotto souligne à juste titre l’ensemble des incommodités liées à cette partie consacrée à la défense européenne, allant jusqu’à qualifier l’ancien article J. 4. 1 du traité de “chef-d’oeuvre d’ambiguïté diplomatique” qui dispose que “La politique étrangère et de sécurité commune [PESC] inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union européenne, y compris la définition à terme d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire, le moment venu, à une défense commune.”

Plusieurs interprétations sont alors possibles, dont celle considérant que la PESC ne serait qu’une éventualité et non une obligation. Il s’agit de l’interprétation qui a motivé l’adhésion de la Suède, de la Finlande et de l’Autriche, alors neutres sur la question. Mais l’interprétation peut également aller dans le sens d’une défense légitime et nécessaire, en ce sens que ce projet serait un objectif légitime à atteindre à terme. Cette interprétation a eu les faveurs des autres États européens, à l’exception de la Grande-Bretagne. Cette dernière considère que la défense relève de la souveraineté nationale de chaque État, en parallèle de la légitimité dont jouit l’OTAN à cet égard.

Le conflit yougoslave permit finalement d’envisager une coopération européenne consensuelle en matière de défense en incluant la Grande-Bretagne. C’est spécifiquement lors de la déclaration de Saint-Malo de 1998, face aux risques de génocide au Kosovo, que les Britanniques ont affirmé la volonté que l’Union dispose d’une “capacité autonome d’action […] afin de répondre aux crises internationales.” Une déclaration qui, en dépit de toute bonne volonté, s’est révélée inefficace dans ce cadre, motivant inexorablement l’intervention des États-Unis sous l’égide de l’OTAN face à l’impuissance stratégique européenne.

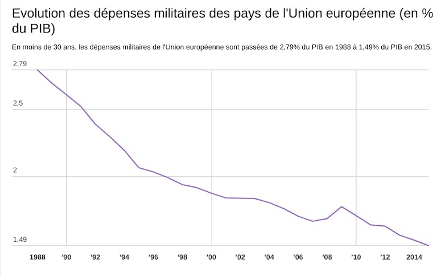

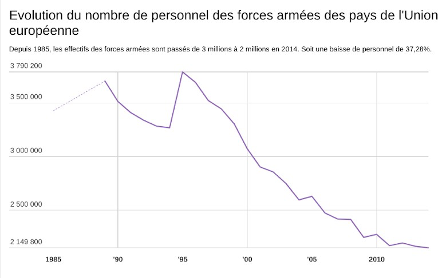

Ainsi, la question de la défense européenne qui pouvait tomber sous le sens quelques décennies plus tôt semble tomber en “désuétude” au sein de nos gouvernements (voir courbes et chiffres infra.), malgré une certaine “approbation” des populations européennes à l’égard d’un tel sujet.

Selon une enquête Eurobaromètre parue en 2016 (n°146[4]), 37 % des européens approuvent l’idée d’une force d’intervention rapide européenne permanente, en plus des armées nationales. 18 % pensent que la création d’une armée permanente d’intervention rapide européenne, effective “uniquement en cas de besoin” et constituée de soldats nationaux, serait une bonne chose. Du côté des partisans d’une défense continentale exclusive, 19 % des sondés se déclarent favorables à la création d’une force européenne qui remplacerait les armées nationales.

Somme toute, nous aboutissons à 74 % des européens approuvant la création d’une défense européenne, et qui pensent que disposer uniquement des armées nationales relève d’une époque passée, marquée par les idéologies et le nationalisme.

Un consensus peine en revanche à être trouvé à propos des divers rôles de cette “zone défense”. Ses principales tâches seraient à terme de garantir la sécurité des nations (telle une extension des armées nationales) pour 71 % des sondés ; la sécurité de l’UE dans son ensemble (63 %) ; et d’assurer les missions dites de Petersberg à 58 %. Les missions de Petersberg regroupent l’ensemble des interventions humanitaires, d’évacuations, de maintien et de rétablissement de la paix.

Les citoyens européens se déclarent donc favorables à la création d’une telle coopération militaire, mais l’opinion reste assez partagée quant au rôle de maintien de la paix que devrait jouer l’Union, dans le but de se voir conférer une véritable stature et une prestance internationales : quelle définition accorder à l’expression du “maintien de la paix” ?

Cependant, l’idée d’une véritable armée européenne et

plus généralement d’une défense continentale concertée, ne se résume qu’à de

simples paroles et les actions concrètes relatives à ce domaine manquent. Cette

perte du réflexe de la défense s’illustre au travers des courbes plongeantes de

l’Union européenne en matière d’investissement dans la défense, et

peut être expliquée par la période de paix sans précédent que nous sommes en train de vivre, alimentant les illusions de guerres révolues et de paix perpétuelle. Le Cardinal de Richelieu affirmait “Si l’argent est, comme on dit, le nerf de la guerre, il est aussi la graisse de la paix.” Ce corollaire nous amènerait par conséquent à développer notre défense, dans le but de conserver la paix, par dissuasion. Pour autant, le budget de l’UE en matière de défense est ainsi passé de 2,79 % du PIB (en moyenne, par État membre) en 1988, à 1,49 % en 2014[5]. Il en va de même pour les effectifs armés qui ne cessent de décroître sur la même période, passant pour la France de 259111 militaires en 2002 à 208916 en 2015, soit une baisse de 19

%. Plus largement, nous observons une baisse de 37,28 % sur l’ensemble de l’UE, passant de 3 790 200 militaires au pic des effectifs des forces armées en 1995, à 2 149 800 en 2014[6].

Il est intéressant de constater au travers de ces courbes que cette baisse tendancielle de la défense européenne s’est poursuivie sur toute la durée du conflit yougoslave. Cet affaiblissement illustre de fait un certain détachement qui contribua en quelque sorte à une humiliation européenne, face à une gestion du conflit laissant à désirer (au grand dam des États-Unis qui furent forcés d’intervenir). La crédibilité européenne en matière de défense s’en trouvait dès lors entachée.

Toutefois, nous présentons ici une baisse des dépenses militaires relativement au PIB de l’ensemble des États européens. Si nous étudions la valeur absolue de ces dépenses, on constate à un niveau mondial que le bloc de l’Union européenne représente le deuxième plus gros budget en matière de défense et de dépenses militaires, loin derrière les États-Unis, mais également loin devant la Chine.

Nous pourrions croire, à tort, que l’absence de

conflit mondial serait synonyme de sécurité pour tous. Ce serait faire preuve

de naïveté. Force est de constater que de nouvelles formes de menaces ont

émergé, sur des terrains n’ayant jamais été aussi divers qu’à notre époque.

Nous pouvons penser au djihadisme, aux cyber attaques, aux menaces

intra-étatiques

pouvant à la fois relever d’un terrorisme issu de nationaux, qui se sont radicalisés sur le territoire national – attaques solitaires ou très peu organisées – que de formes plus organisées, dans le cadre de réseaux – terroristes ou sectaires – et pouvant user de moyens armés non conventionnels (bactériologiques ou chimiques). On se rappelle singulièrement de l’attaque au gaz sarin du 20 mars 1995 perpétrée par la secte Aum Shinrikyō dans le métro tokyoïte. Le bilan s’établissait alors à 13 morts et plus de 6 300 blessés.

Pour répondre à de tels enjeux de sécurité à un niveau régional, la proposition d’une politique européenne de défense (PED) est donc plus que jamais d’actualité au regard du contexte géopolitique international. Les États-Unis ont pu jouer un rôle majeur en matière de construction européenne, afin de nous permettre d’être en capacité de résister face à un ennemi de plus en plus belliqueux à l’Est du continent, dans le contexte de la guerre froide. Pendant de nombreuses années, les États-Unis demeuraient saisis de la problématique relative à la défense européenne dans le cadre de l’OTAN. Toutefois, nous ne pouvons qu’observer depuis l’élection de Donald Trump le fait que l’Europe ait été reléguée dans les méandres des préoccupations étatsuniennes, et de fait otaniennes. Une attitude qui s’explique par le fait que l’Europe affiche progressivement des ambitions en faveur d’une structuration davantage approfondie, notamment en matière de sécurité. L’idée d’une Europe plus puissante est pour Donald Trump inconcevable, ce qui explique la virulence de ses propos lorsque Emmanuel Macron parla en 2018 d’une “armée européenne”, la percevant comme une menace. L’Europe est une concurrente des États-Unis. Malgré les liens qui unissent les deux entités, les américains seront prêts, quoi qu’il en coûte, à entrer en “confrontation” pour conserver leur suprématie. C’est ce que laisse entendre au bas mot le président Américain. Ça serait une erreur de croire que tout rentrera dans l’ordre une fois l’élection présidentielle américaine de 2020 passée (ou 2024). Pour reprendre l’analyse de Gérard Araud[7], ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Trump n’est que la manifestation, un symptôme d’un mal beaucoup plus profond qui gangrène nos sociétés modernes[8]. Trump n’est pas le mal en lui-même, ne représente pas un tournant brusque : il n’est que l’illustration, parmi tant d’autres, des relents populistes qui résonnent au sein des nations. Au final, nous renouons avec la doctrine traditionnelle de l’unilatéralisme américain, et de la non intervention dans les affaires européennes, favorisant ainsi une déstabilisation de la couverture sécuritaire continentale.

Le désintéressement américain, allant de pair avec une atrophie croissante de l’OTAN, constitue l’un des facteurs de la résurgence d’une telle problématique, se posant avec d’autant plus de vivacité.

Une Europe de la Défense est désormais plus que nécessaire.

Par ailleurs, qu’en est-il des divers points de vue des États membres de l’UE ?[9] Cette volonté à l’égard de la création d’une politique de défense proprement européenne n’est point consensuelle : la Tchéquie et la Slovaquie ont encore quelques difficultés à pardonner à l’Europe d’antan cet abandon lors de l’annexion des Sudètes en 1938. Il en va de même avec les Polonais pour le 1er septembre 1939. De surcroît, les questions de souveraineté nationale se posent avec acuité. Mais au-delà de ces “simples” questions, se dresse devant nous un mur de méfiances, méfiances alimentées par les États atteints de la fièvre brune, qui entretiennent la vague de populisme soufflant sur le vieux continent.

Alors que cette proposition de défense commune fut de nombreuses fois amenée sur la table des négociations, toutes se soldèrent par un échec. Ce fut notamment du fait des britanniques, pour qui seuls l’OTAN et les nations européennes disposent de la légitimité concernant l’usage de la force armée. C’est en ce sens que le Royaume-Uni fit historiquement de nombreuses fois appel, en quelque sorte, à son “droit de veto” à l’égard d’un tel projet, par peur d’un éclatement de l’OTAN et d’une sécurité continentale amoindrie. Simple volonté de conserver une souveraineté nationale par crainte d’une tutelle européenne, ou clairvoyance à l’encontre d’un projet pouvant devenir le synonyme de désintégration européenne, de déstabilisation de l’OTAN, et par voie de conséquence, régionale ? Les Britanniques et Tony Blair, qui dénonçaient un risque de concurrence entre entités de défense, semblent néanmoins avoir opéré une volte-face lors de la guerre de Yougoslavie, face au risque de génocide au Kosovo entre 1998 et 1999. La France et le Royaume-Uni ont ainsi affirmé conjointement, dans le cadre de la déclaration de Saint Malo que nous présentions précédemment (3 et 4 décembre 1998), que “l’union doit avoir une capacité autonome d’action, appuyée sur des forces militaires crédibles, avec les moyens de les utiliser et en étant prête à le faire afin de répondre aux crises internationales”. Les deux pays sont parvenus à s’entendre sur l’essence même de la construction d’une PED, malgré les divergences qu’ils entretenaient sur certains points.

Mais cette entente en faveur d’une défense européenne propre ne fut qu’éphémère. Lors de la guerre d’Irak lancée par les États-Unis en 2003 sans l’aval de l’ONU, faisant ainsi fi du droit international, le Royaume-Uni s’engagea dans ce conflit illégitime fondé sur ce qui s’apparente à un mensonge d’État. Un engagement qui dès lors affirmait la volonté assumée de coopérer avec l’OTAN, plutôt que dans le cadre européen.

Au vu de l’opinion publique internationale, le Royaume-Uni sembla réaliser l’ampleur des effets diplomatiques de sa décision. C’est ainsi que Tony Blair, en septembre 2003, illustrait la volonté d’un leadership britannique en matière de défense européenne, non sans le souhait de laisser une marge de manoeuvre considérable à l’OTAN : une défense européenne autonome, oui, mais avec les États-Unis en guise de gardes du corps.

Une fois n’est pas coutume, l’alternance politique interne eut finalement raison de cette ambition. David Cameron, ex-Premier ministre, assura ainsi en décembre 2013 son opposition absolue à l’égard d’une politique européenne de défense autonome de l’OTAN. Il a affirmé à maintes reprises que l’organisation Atlantique était le socle de la sécurité européenne, et que de ce fait le domaine de la défense était une compétence strictement nationale, celle-ci ne pouvant être attribuée en tout ou partie à une quelconque commission ou organisation régionale[10].

La vision britannique se trouve finalement en totale opposition avec la conception française de l’Europe de la défense, prônant une véritable coopération militaire et industrielle, à la manière d’une “division européenne de l’armement” selon la théorie des avantages comparatifs. Chaque pays se spécialiserait au final dans la construction d’un équipement en particulier, avec par exemple la France, l’Allemagne ainsi que l’Espagne qui se consacrent spécifiquement à la création d’un avion de combat européen dans le cadre du projet SCAF, impliquant notamment les constructeurs Airbus et Dassault. Nous reparlerons de ce projet dans les prochaines lignes.

L’Allemagne et la France sont des pays moteurs de la construction d’une défense européenne. Il n’en demeure pas moins que les diverses crises ayant parcouru le continent ont mis au grand jour les dissensions entre les deux partenaires quant à leur conception de ce projet.

Bien que l’Allemagne ne se soit déclarée ces derniers mois favorable à une PED de plus en plus autonome, elle fut pendant des années une avocate de la défense européenne s’inscrivant dans le cadre de l’OTAN. La vision allemande semble s’aligner sur la ligne britannique, mais le premier point de vue connaît en réalité une certaine nuance. Lors du sommet de l’OTAN ayant eu lieu en septembre 2014, l’Allemagne proposa le Framework Nations Concept[11] (FNC), défendant cette “division européenne de l’armement” évoquée précédemment, organisée sous forme de “clusters”. Le projet de l’Allemagne consista en définitive pour une nation-cadre (des nations-cadres qui ne sont autres que les nations les plus puissantes de l’UE à savoir la France, l’Allemagne et anciennement le Royaume-Uni) à rassembler autour d’elle des États plus petits et plus faibles militairement, afin de mettre en commun les effectifs et les armements. Ceci aurait pu autoriser ces derniers de bénéficier d’une sécurité accrue. Chaque pays se serait spécialisé, selon ce plan, dans la création d’équipements spécifiques. Il s’agissait d’une idée pertinente (en matière d’organisation régionale et de renforcement de la sécurité européenne) puisqu’il faut se rendre compte que la majorité des États sont dans l’incapacité aujourd’hui de produire l’intégralité de leur équipement militaire, et de jouir d’un équipement suffisant en cas de conflit. Une telle organisation aurait permis en effet aux États de l’Est européen de bénéficier de moyens plus importants, alors que certains partagent une frontière avec la Russie, faisant preuve depuis ces dernières années de réelles velléités expansionnistes.

Ce qui aurait pu apparaître comme un début d’armée européenne (bien que fragmentée), s’inscrivait une nouvelle fois sous l’égide de l’OTAN, afin de ne pas opérer de concurrence entre entités de défense.

L’ouverture croissante de l’Allemagne ces derniers temps vis-à-vis d’une PED, en ce sens de coopération intergouvernementale européenne est toutefois à nuancer :

Nous l’aurons compris, avant qu’une telle entreprise ne soit initiée, sagesse serait de régler ces divers contentieux quant à la conception de cette défense commune entre les deux pays moteurs de l’Union.

S’intéresser à la vision des différents États européens vis-à-vis de la question d’une défense continentale ne revient pas à se contenter uniquement des points de vue allemand, britannique et français, ou plus généralement des points de vue des pays ouest-européens. Il convient, afin de saisir la diversité des enjeux et la complexité de la problématique de se pencher vers les États de l’Est.

Les ressentis sont unanimes, alors que certains d’entre eux expérimentent pour la première fois les notions mêmes de libéralisme politique. La Pologne, qui a su profiter de son intégration à l’OTAN en 1999 et à l’Union européenne en 2004, a pendant de nombreuses années exercé une confiance renforcée à l’égard de l’organisation de l’Atlantique Nord. Le pays s’est néanmoins ouvert à l’Europe, à l’idée d’une défense européenne, et a su “raison garder” en trouvant un équilibre de soutien entre les propositions de défense des deux entités, notamment suite à l’échec de l’intervention irakienne dirigée par les États-Unis[14]. En revanche, la situation politique interne de la Pologne tend à montrer un euroscepticisme croissant, à tous égards, à commencer par l’appareil juridique européen en lui-même[15]. Un euroscepticisme s’illustrant également en Hongrie, au regard des diverses politiques menées par le pouvoir en place (dont certaines actions sont jugées par l’Union européenne contraire à l’article 2 du traité européen, contrevenant de fait aux principes de la “dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit”[16]). Un constat d’autant plus partagé actuellement, alors que le Parlement hongrois a voté le 30 mars un projet de loi d’urgence dans le cadre de la pandémie de la Covid-19, conférant des pouvoirs extraordinaires à Viktor Orbán, et remettant en cause le principe démocratique du pouvoir[17]. Toutefois, les pays s’affirmant clairement dans une logique eurosceptique ne représentent qu’une minorité parmi les États européens. En réalité, Viktor Orbán s’inscrit dans un euroscepticisme “habile et dangereux” selon les propos de Sylvain Kahn, professeur à Sciences-Po, en souhaitant rapprocher l’UE de la Russie.

Concernant les États baltes, l’intégration européenne, dans le cas d’une défense commune, représente un certain avantage. Nous aurons l’occasion de développer leur situation lorsque nous aborderons le sujet de la stratégie nucléaire européenne.

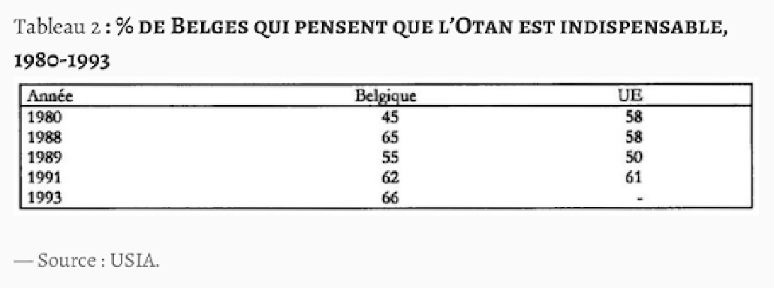

Interroger les belges vis-à-vis de l’Europe, c’est en théorie anticiper l’esprit général de la réponse apportée. Pays au coeur de l’Union européenne au niveau institutionnel, bureaucratique, il est tout à fait compréhensible que la population belge, très européiste, approuve l’idée d’une défense européenne commune, notamment la conception d’une coopération intergouvernementale.

Toutefois, nous avons pu constater ces dernières années au travers d’enquêtes publiées par la United States Information Agency (USIA) en 1995 que les belges légitimaient progressivement l’intervention de l’OTAN en Europe, et le rôle de l’OTAN dans la sécurité européenne.

Sur les dernières années de la guerre froide, l’opinion publique belge légitimait progressivement l’intervention et la nécessité de l’OTAN en matière de défense européenne. Cette opinion en faveur de l’alliance transatlantique et d’une couverture sécuritaire américaine, qui augmente en 1980, ne se fait pas sans une corrélation évidente, à savoir l’élection de Ronald Reagan la même année. Ce dernier était un farouche opposant à l’Union soviétique, et tout autant à la période de détente initiée entre les deux entités, qu’il considérait comme une réelle “capitulation” américaine. La tension internationale repart ainsi de plus belle. L’opinion belge passe, comme nous le montre le tableau ci-dessus[18] ainsi de 45 % à 65% de taux d’approbation de la présence de l’OTAN dans les rouages de la sécurité européenne.

Nonobstant une baisse de dix points de pourcentage en 1989 en raison du contexte international (arrivée de Mikhaïl Gorbatchëv au pouvoir notamment), cette légitimation se réinscrit dans la durée, une fois de plus, suite à la première guerre du Golfe et au conflit yougoslave aux portes de l’Europe, ce dernier illustrant l’échec cinglant de cette dernière quant à une coopération étrangère efficace.

Au demeurant, l’eurobaromètre n°44.1 publié en 1995 montre qu’une majorité de Belges, plus particulièrement de flamands, pensent que les États, les gouvernements nationaux doivent demeurer souverains quant à l’envoi de troupes à l’étranger : 37 % affirment que cette compétence relève exclusivement des gouvernements nationaux, et 23 % pensent que l’envoi de ces troupes doit être décidé par le Conseil Européen, sans toutefois que les États ne se voient contraints de l’opérer. Une tendance qui se retrouve au niveau européen, avec près de 59 % des interrogés laissant une place importante à la souveraineté des gouvernements nationaux à l’égard d’une telle décision (cf. tableau supra., décision provenant des gouvernements nationaux ou du Conseil Européen à la majorité, sans obligations de déploiement des armées nationales, respectivement 39 % et 20 %).

Cette opinion, disons-le, hostile, illustre une absence de confiance en matière de sécurité et de défense régionales, qui a été une nouvelle fois démontrée lors de la modernisation de la flotte aérienne militaire nationale en octobre 2018, soit 23 ans après la publication de l’eurobaromètre précédent. De par son choix de se diriger vers des avions JSF F-35 (de conception américaine), la Belgique opère une volte-face vis-à-vis de ses partenaires continentaux, alors que la défense européenne semblait obtenir un consensus de plus en plus large au niveau régional. La France, l’Allemagne et l’Espagne souhaitent en ce sens mettre leur volonté en commun afin d’oeuvrer pour l’élaboration d’un nouvel avion de combat entièrement européen dans le cadre du SCAF, le Système de Combat Aérien du Futur, illustrant les débuts de collaborations à une échelle continentale, spécifiquement en matière de défense.

Nous en parlions précédemment, depuis quelques années, les États membres semblent se concerter progressivement autour de la nécessité d’une politique de sécurité et de défense commune davantage structurée, un consensus d’autant plus important depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Alors que le Framework Nations Concept de l’Allemagne s’inscrit sous la houlette de l’OTAN, d’autres mesures à l’image de la Coopération Structurée Permanente (CSP) et de l’Initiative Européenne d’Intervention (IEI) ont pu voir le jour.

La CSP n’est pas une initiative nouvelle ou issue de réflexions récentes. Elle a été prévue par les parties au traité sur l’Union européenne (traité de Lisbonne, 2009) en son article 42, paragraphe 6, et est étayée à l’article 46 :

“6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l’Union.”[19]

Cette dernière a pour objectifs à terme d’augmenter

les budgets de défense, de renforcer la base industrielle européenne et de

permettre à l’Union européenne de partir plus fréquemment en opérations

extérieures. Nous assistons dès lors à l’émergence concrète d’une volonté de

défense commune entre les divers États de l’UE. Les États Européens ont la

ferme volonté d’affirmer une stature militaire du continent (il convient de

noter que ce souhait ne fit pas partie intégrante des priorités de l’Europe, en

témoigne le temps qui s’est écoulé entre la signature du TUE et l’engagement

effectif pour la CSP). Ainsi se sont-ils disposés à progressivement augmenter

leur contribution financière à l’égard d’une Europe de la défense.

Parallèlement à cela, le Fonds Européen de la Défense (FED) voté en juin 2017

permettra de facto de contribuer au

développement de cette dernière. L’objectif

final envisagé par la Commission est de consacrer 500 millions d’euros

par an à la recherche militaire, et près d’un

milliard d’euros supplémentaires pour le développement industriel des

programmes d’armement à partir de 2020[20]. Ayant vu le jour sous la Commission Juncker, ce fonds vise à soutenir les divers programmes

européens industriels de défense et à affirmer l’autonomie stratégique de

l’Union : développement de capacités de détection des menaces NRBC (Nucléaire,

Radiologique, Biologique, Chimique) ou de systèmes anti-drones, développement

du renseignement, des communications sécurisées et du cyberespace, faciliter

les opérations, la protection et la mobilité des forces militaires… Il convient

de préciser que la CSP et le Fonds Européen de la Défense ne sont pas liés

entre eux, bien que les projets industriels initiés par les États de la CSP

soient prioritaires dans l’attribution de ressources de la part du FED.

Concernant la CSP, la France ne semble guère convaincue par l’inclusivité qui forme la marque de fabrique de ce cadre politique. Le chef de l’État défend en effet une vision plus exclusive, de noyau dur de défense. Au même titre que le mécanisme de décision de déclenchement d’opérations de sécurité est intimement lié à la culture du consensus selon Samuel B. H. Faure[21] : ces décisions reposent en effet sur un vote à l’unanimité au sein du Conseil. Un tel fonctionnement complique d’ores et déjà les perspectives d’action de l’Europe, les consensus étant pour le moins assez rares, au vu du comportement anti-européen de certains membres.

Ces éléments perçus tels des inconvénients par la France ont poussé Emmanuel Macron à annoncer, lors du discours qu’il tint à la Sorbonne le 26 septembre 2017, le lancement de l’initiative européenne d’intervention (IEI), distincte de la CSP. Le but de ce projet est d’accroître la capacité des Européens à agir ensemble, tout en promouvant la crédibilité militaire de l’Europe, et d’ouvrir notamment une réflexion sur une stratégie de défense européenne s’autonomisant progressivement des États-Unis. L’IEI se veut être le noyau dur de la défense et de la sécurité européennes, noyau dur qui fut tant défendu par le chef de l’État. Un noyau dur également financier du fait des différentes dépenses étatiques dans le domaine de la défense régionale[22] :

Toutefois, cette volonté, encore au stade embryonnaire, s’ajoute déjà à d’autres entités de défense ayant été créées ces dernières années, ajoutant au flou artistique ambiant, dorénavant caractéristique du domaine de la défense européenne.

Jean-Pierre Maulny, géopolitologue, n’hésite pas à souligner que cette initiative est pour le moins malvenue, ainsi que les risques de “concurrence”, alors que commence progressivement à s’agencer la CSP qui n’est à vrai dire pas véritablement du goût des français. Manifestation de l’esprit élitiste hexagonal ? L’IEI se veut en adéquation avec la vision de coeur actif plus exclusif, et composé, en tout cas lors de ses débuts, des États les plus motivés quant à la conception d’une stratégie européenne de défense. Ainsi, les États souhaitant faire partie intégrante de cette initiative se voient recevoir une invitation, si notamment ils font preuve d’une détermination véritable (preuve de l’implication au profit de la sécurité européenne par leur engagement en opération, effort de défense sur le long terme, capacité de déployer un réseau d’officiers de liaison en France, etc.). Il s’agit en quelque sorte d’une “cooptation”. Il est à noter que l’IEI s’inscrit dans un cadre beaucoup plus “souple” géographiquement et plus restrictif concernant son intégration, que celui de la CSP car transcendant les frontières de l’Union européenne. Ceci explique notamment la possibilité pour le Royaume-Uni de se joindre à l’initiative, malgré le Brexit.

C’est d’ailleurs sans surprise que cette initiative pour le moins pragmatique a su séduire les Britanniques, leur offrant la possibilité de conserver des liens avec l’Europe dans le domaine de la défense et de continuer à jouir d’une véritable couverture sécuritaire régionale. Le Danemark fut également conquis par cette initiative, perçu comme “la reconnaissance de réelles capacités en matière de défense et le fruit d’une longue complicité militaire avec la France.”[23]

C’est en toute logique que l’Allemagne s’est déclarée réticente à l’égard de la volonté française, la considérant comme une défiance vis-à-vis de la CSP – plus en adéquation avec la vision allemande -, que la France a acceptée d’intégrer non sans réserve. En d’autres termes, l’Initiative Européenne d’Intervention, beaucoup moins inclusive que ce que la Coopération Structurée Permanente se veut être, ne peut être rattachée à cette dernière du fait de son exclusivité, ce qui vient contrecarrer la conception allemande en matière de politique de défense européenne[24].

Malgré ces désaccords, les dirigeants européens tentent de s’entendre sur les premières collaborations concernant le renseignement.

Emmanuel Macron l’avait annoncé lors de son discours à la Sorbonne : la création d’un collège européen du renseignement. Il convient d’entendre cette initiative dans le sens anglo-saxon du terme, à savoir la réunion des différents services de renseignement des États ayant adhéré à cet organe. Un organe qui sera d’ailleurs exclusivement consultatif, ces trois objectifs[25] étant :

L’organe n’a donc pas la vocation d’être un point de décision ou d’échange des informations, et se voit plus revêtir une dimension diplomatique qu’une réelle capacité d’action. Un organisme de parade issu de caprices présidentiels ? À la date du 26 février 2020, près de 23 États ont validé la création formelle de ce collège.

La question du renseignement européen est sensible et fait l’objet de nombreuses divergences. Il serait à première vue plus judicieux d’organiser une véritable coopération européenne en matière de renseignement, d’échanges d’information entre les polices et les juges nationaux, plutôt que de se contenter de relations étroites bilatérales cumulées. Ce fut en particulier le cas de la France et de l’Espagne dans le cadre de la lutte contre l’ETA. Mais des réticences subsistent au sein des gouvernements, qui peinent à accepter l’idée de partager les informations que ces derniers parviennent à acquérir dans le cadre de nombreuses luttes internationales, notamment à l’égard du terrorisme.

Le rapport n°1716 du 6 juillet 2004 déposé par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale[26] soulève trois piliers fondamentaux et impératifs, dont le respect forme un obstacle à la réalisation d’un tel organisme d’échange des renseignements :

Le non-respect de ces trois impératifs nécessaires à l’élaboration d’une coopération européenne de renseignement n’est pas une fatalité, mais il est difficile en l’état, eu égard de certains comportements, de ne pas songer à des manipulations politiques de la part d’un certain nombre d’États de ces faits partagés, dans le cadre de ce service.

Sur le papier, une telle organisation serait judicieuse, attractive même, et devrait être encouragée. Mais dans la perspective de la lutte contre le terrorisme (qui avait fait l’objet d’un enthousiasme présidentiel en parlant d’un “parquet européen de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme”), le but serait évidemment de prévenir toute attaque individuelle ou dans le cadre de réseaux plus importants et de remonter les filières terroristes.

De telles actions relèvent cependant largement de la compétence nationale, à savoir de la justice et de la police[27].

Une solution proposée parmi d’autres consisterait à renforcer le rôle d’Europol, disposant d’une task force en son sein, relative à la lutte anti-terroriste dans le but d’apporter un appui à chaque État membre dans ce domaine, et notamment aux agents de l’Office européen afin de faire émerger une culture policière européenne. Il ne s’agit pas pour autant d’en faire un “FBI européen”. Eurojust est également une alternative crédible permettant de renforcer la coopération judiciaire entre les États membres. La décision cadre du 28 février 2002 affirme que cette entité doit “promouvoir et améliorer la coordination des enquêtes et des poursuites entre les autorités compétentes des États membres ; améliorer la coopération entre ces autorités en facilitant notamment la mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale ; soutenir les autorités nationales pour renforcer l’efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.”[28]

Nous le constatons, la collaboration européenne en matière de renseignement nécessite davantage de structure. A contrario, les concertations entre certains États de l’Union pour ce qui est de la défense paraissent plus solides : c’est notamment le cas concernant la défense aérienne.

Même si certains pays membres semblent se détourner au travers de leurs actions d’une flotte aérienne construite par des États européens, d’autres ont à coeur d’affirmer une autonomie militaire matérielle du continent.

La méfiance d’un certain nombre d’États européens les a conduits à privilégier un avion de combat américain flambant neuf, le JSF F-35, au détriment d’un aéronef sorti des usines européennes : le projet SCAF. Le projet est né d’une ambition bilatérale franco-allemande à laquelle s’est ajoutée l’Espagne, dans le but de remplacer, à terme (2040), les Rafales français et les Eurofighters. La France est notamment en charge de mener le projet à bon port, via les entreprises Dassault et Airbus, compétents dans la construction d’avions de combat. Le premier vol de cet avion est prévu, en cas de coopération financière efficace – le Bundestag est parvenu à débloquer un fond de 77 millions d’euros pour le projet – pour 2026. Toutefois, le 21 avril dernier, le gouvernement d’Angela Merkel a fait le choix de renouveler sa flotte aérienne de combat en optant pour l’achat de 93 Eurofighters et de 45… F-18 américains. Couac diplomatique dans cette quête d’indépendance européenne que la ministre de la défense allemande Annegret Kramp-Karrenbauer justifie par les obligations dont le pays est tenu vis-à-vis de l’OTAN et des États-Unis, en accueillant sur son territoire certaines de ses armes nucléaires. Les Eurofighters ne permettent pas en réalité de transporter de telles armes. C’est en ce sens que les F-18 ont été alors envisagés pour le renouvellement de la flotte, quitte à générer quelques tensions avec la France. Un choix déplaisant non seulement à l’Hexagone (un diplomate affirmait récemment “on n’est jamais ravi de voir un partenaire européen acheter des équipements américains”[29], d’autant plus quand il s’agit du membre le plus puissant), mais également aux sociaux-démocrates allemands qui ne comprennent pas le choix opéré par le gouvernement, qui plus est complètement détourné du projet SCAF.

Il faut tout de même comprendre que le choix de l’avion F-18 est moins problématique que celui de l’avion, toujours Américain, JSF F-35 (commandé entre autres par la Belgique, la Pologne, le Danemark ou l’Italie). Pour quelles raisons ? Pourtant, cet avion présente une technicité remarquable et est à la pointe de la technologie. Il jouit notamment d’un système de connexion entre les différents appareils de la même série, permettant une véritable interopérabilité. De même que des logiciels intégrés permettent la localisation des moindres anomalies techniques en temps réel. Ces informations sont communiquées à la base militaire de départ, afin de pouvoir faire intervenir des experts le plus rapidement possible, dès le retour de l’avion, pour le réparer dans des délais extrêmement réduits et l’immobiliser le moins possible. Nous avons donc un ensemble d’éléments étant capable de séduire un certain nombre de pays à travers le monde. Mais le problème majeur réside dans la collecte des informations opérée par le système intégré ALIS (Autonomic Logistics Information System, qui permet en outre la mise à jour des logiciels de l’appareil). Ces informations, par ailleurs très nombreuses, sont largement communiquées au constructeur de l’aéronef Lockheed Martin. Parmi ces informations, on retrouve les trajectoires des avions de combat, les données de vol, n’importe quelles données tactiques, devant a priori demeurer confidentielles. En d’autres termes, les Américains disposent d’une mainmise considérable sur la fonctionnalité des appareils commandés par des États d’Europe, une Europe à l’égard de laquelle la “circonspection” trumpienne (doux euphémisme) n’est plus à démontrer. Quid d’une opération étrangère qui n’est pas du goût américain ? Dans le cadre d’une opération comme celle-ci, à laquelle participeraient des États européens œuvrant à la défense du continent via ces F-35, nous sommes amenés à nous poser la question de la souveraineté véritable relative à cette opération : les Américains ont la capacité la plus absolue de maintenir les avions en question au sol, ce qui bafoue l’intégrité et la souveraineté militaires européennes.

La volonté des poids lourds du vieux continent d’initier un programme de construction d’avions de combat européens n’est donc pas anodine. Elle s’inscrit dans cette démarche tant décriée par certains États de l’Union de s’affranchir de la tutelle américaine, considérée comme une “épée de Damoclès” au-dessus de l’Europe[30].

La démarche d’une défense continentale semble bien initiée, mais certains des États qui en sont à l’origine paraissent tout de même réticents. Il convient de surcroît de composer avec la problématique des armes nucléaires, également au centre de profondes divergences.

Est-il envisageable aujourd’hui, à une heure où le Royaume-Uni entame sa sortie progressive de l’Union européenne, que la France puisse ouvrir un “parapluie nucléaire” au-dessus de l’Europe ? Et ce, alors qu’elle se trouve être désormais la seule puissance nucléaire du continent, ou plus exactement de l’Union ?[31] Un partage de l’arsenal nucléaire avec d’autres puissances, notamment l’Allemagne, est-il imaginable ? Autrement dit, comment gérer la différence du statut nucléaire au sein de l’Union européenne ?

Le politologue Bruno Tertrais s’est posé la question dans Revue Défense Nationale[32]. Il clarifie notamment le terme de partage. Car si une défense européenne commune implique inexorablement une coopération en matière de défense, une mise en commun potentielle des effectifs armés et de certains équipements, est-il possible d’imaginer un “partage” de l’arsenal nucléaire français ?

Il convient premièrement de notifier que la puissance nucléaire française n’a pas été réalisée dans une optique purement nombriliste. De Gaulle affirmait implicitement que si un allié ou une puissance frontalière était menacée ou agressée, la France avait un devoir de protection à l’égard de ces puissances, quitte à employer la force nucléaire. La dissuasion s’étend de fait à ces pays en question. Bruno Tertrais propose alors de nuancer le terme de partage qui peut être assujetti à de nombreuses interprétations.

Il est impossible de concevoir aujourd’hui un partage du pouvoir de décision d’emploi du nucléaire. Pour les puissances disposant de ces armes, il s’agit de l’acte de souveraineté ultime, et nul État censé n’aurait intérêt à partager ce pouvoir décisionnel. Il en va de même pour un partage économique, de financement d’un programme nucléaire étranger. “Comment imaginer qu’un chancelier allemand pourrait imposer une telle décision à sa classe politique ? Et que, simultanément, un Président français accepte que l’avenir de sa force nucléaire dépende du bon vouloir du Bundestag ?”[33]. Cette interprétation-là est donc à bannir.

Une mise en commun de certains éléments, pour des raisons budgétaires, selon Tertrais, serait plus réaliste. C’est dans cette optique qu’une installation de radiographie, destinée à maintenir les bonnes conditions de détention des armes nucléaires fut créée conjointement par la France et le Royaume-Uni. Cela ne pourrait être possible d’ailleurs qu’entre États détenteurs de ces armes. Une coopération plus poussée pourrait être envisageable, mais encore une fois, uniquement entre États possédant d’ores et déjà l’arme nucléaire. Une coopération avec un État non détenteur contreviendrait à l’essence même du Traité de Non-Prolifération, énonçant en son article 1er :

“Tout État doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon un État non doté d’armes nucléaires, quel qu’il soit, à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes nucléaires ou autres dispositifs nucléaires explosifs, ou le contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs.”[34]

Enfin, vient la question du partage des risques et des responsabilités. Le politologue montre qu’un tel partage est effectif au sein même de l’OTAN, avec la possibilité via le dispositif SNOWCAT pour les États non-détenteurs de se joindre à une opération nucléaire (partage de responsabilités), au même titre que l’emplacement permanent de sites nucléaires sur le sol européen contribue au partage des risques (rappelons que l’Allemagne accueille sur son territoire des ogives nucléaires placées sous contrôle américain, à Büchel).

Un tel partage en ces termes par l’Union européenne pourrait être envisageable, selon Tertrais, si l’OTAN se désagrégeait via des décisions unilatérales de certains de ses membres.

La position qu’a longtemps adopté l’Allemagne était celle de la dissuasion américaine (appelée “dissuasion élargie”), sous l’égide de l’OTAN, car l’émergence d’une dissuasion européenne aurait été considérée comme un découplage de l’Europe occidentale vis-à-vis des États-Unis[35]. Il semblerait toutefois que le pays soit dorénavant un fervent partisan de ce qu’Alain Juppé nomme la “dissuasion concertée”, soit une dissuasion européenne.

Nous l’aurons compris, les armes nucléaires sont encore un sujet relativement complexe dans le cadre d’une politique européenne de défense commune. Il serait irréaliste d’assister à un partage des compétences budgétaires ou de décision à l’égard de telles armes, contrairement à ce qu’affirmait récemment Johann Wadephul, membre du Bundestag. Ce dernier sommait la France de partager son arsenal nucléaire avec l’Allemagne dans le cadre d’une coopération européenne de Défense ou de l’OTAN (au choix), lesquelles en auraient l’une ou l’autre, la tutelle[36].

Néanmoins, il convient de préciser au regard de l’Histoire qu’un tel partage, synonyme de puissance militaire et surtout de puissance destructrice, contreviendrait à l’objectif désormais inéluctable et éthique de l’Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, étant d’œuvrer à la préservation de la paix.

Au demeurant, nous constatons que la question du nucléaire européen se pose avec d’autant plus de justesse aujourd’hui. Le 1er février 2019, les États-Unis firent part de leur souhait de se retirer du Traité sur les Forces Nucléaires Intermédiaires (FNI), après avoir constaté une violation de ce dernier par la Russie, alors seconde partie du traité (elle annonça son retrait le lendemain de celui des États-Unis, le 2 février). Les États-Unis affirment aujourd’hui que la Russie dissimule la construction d’un missile de croisière lancé au sol, d’une portée de 500 à 5 500 kilomètres, au mépris des traités internationaux.

Il est aussi urgent de renouveler le traité New Start, permettant la réduction des armes stratégiques entre les États-Unis et la Russie, un des derniers fondements de la sécurité et de la prévention en matière de course à l’armement. Il en va de la sécurité de certains États : on peut penser à l’Estonie, à la Lituanie et à la Lettonie dont les craintes d’une guerre conventionnelle avec la Russie ont pu ressurgir depuis l’annexion de la Crimée en 2014[37]. Un non-renouvellement de ce traité (qui expire, rappelons-le, le 5 février 2021) pourrait favoriser une realpolitik stricte fondée, entre autres, sur la détention d’armements stratégiques, sans pour autant déboucher sur un blocage des institutions multilatérales comme nous avions pu le voir durant la guerre froide. En cas d’absence de concertation sur la question du nucléaire militaire en Europe, le continent se retrouverait une fois de plus géographiquement au coeur de tensions potentielles entre deux rivaux historiques.

Le traité FNI fut, suite à la Seconde Guerre mondiale, un pilier de la sécurité et de la paix européenne, et avait comme vertu particulièrement de rassurer, en partie, les États baltes anciennement sous le joug de la défunte Union soviétique. Avec l’enterrement de ce traité, le traumatisme de l’invasion soviétique de 1940 réapparaît et se fait ressentir avec vigueur. Un traumatisme qui est d’autant plus compréhensible que l’influence historique de la Russie sur ces États est bien réelle, ce qui fait craindre une possibilité d’annexion, sur le territoire même de l’Union européenne. Et ce, d’autant plus que la Russie de Poutine ont la fâcheuse propension à manipuler les faits historiques à leur avantage (en témoigne la réhabilitation du pacte de non-agression réalisé entre l’URSS et l’Allemagne en 1938[38]). Et Vladimir Poutine de déclarer “L’adhésion des États baltes [à l’OTAN] n’améliorera ni la sécurité des États baltes ni celle de l’Alliance.” Au vu de l’indifférence affichée de la Russie vis-à-vis d’une protection atlantiste des pays baltes, une protection européenne dont la crédibilité des initiatives fut de nombreuses fois entachée d’échecs ne saurait être véritablement dissuasive d’une intervention armée russe, qui entre dans l’horizon des possibles aujourd’hui.

La question de l’armement nucléaire est cependant loin de faire consensus au sein de la communauté européenne. Le 7 juillet 2017, l’assemblée générale des Nations unies signait le traité pour l’interdiction des armes nucléaires (TIAN). Parmi les signataires, on compte l’Autriche, l’Irlande et la Suède. Il serait par définition et par principe pour ces États, véritablement compliqué de négocier avec ces derniers une quelconque coopération dans ce domaine, de quelque manière que ce soit.

Il paraît pourtant nécessaire d’entamer des discussions plus profondes sur le rôle de l’arme nucléaire dans la politique de défense européenne, d’autant plus quand le monde semble entrer dans une nouvelle ère basée sur les relations de puissance entre les États, l’Europe se trouvant alors à la place de zone tampon entre les États-Unis et un Est de plus en plus déstabilisateur.

Nul doute de nos jours que l’Europe a su atteindre son objectif premier : la conservation de la paix. L’Europe connaît à l’heure actuelle sa plus longue période dénuée de tout conflit généralisé.

Se pose désormais la question de la crédibilité d’un telle “zone défense”.

“Le destin de l’Europe se joue en Ukraine.” C’est ce que pense Karel Schwarzenberg, ancien ministre des affaires étrangères tchèque, une phrase qui pourrait sonner tel un avertissement pour les dirigeants européens.

L’UE a su prouver, à son humble échelle, son efficacité en matière de sécurité et de défense, comme nous avons pu le voir au Congo ou en Macédoine en 2003, et plus encore en Bosnie en décembre 2004. Néanmoins, la crise de 2014 d’une ampleur tout autre avec l’invasion de la Crimée et du Donbass en Ukraine, relance avec force un débat qui, jusque là n’avait certes pas complètement disparu, mais ne faisait pas forcément partie intégrante des priorités. Il serait assez long de revenir sur les relations que l’Ukraine entretient avec la Russie, cette dernière étant son influence historique principale. Les vives réactions de la communauté internationale ne se sont pas faites attendre concernant cette annexion, considérée comme la violation ultime de l’intégrité d’un territoire et du droit international. Un sommet “format Normandie”[39] entre la France, l’Allemagne, la Russie et l’Ukraine a été tenu en 2016 dans le but de mettre fin à ces tensions menaçant la stabilité de la région[40]. À l’heure d’un retour de l’idée d’une PED, l’Union européenne a à coeur de s’affirmer concrètement dans ce domaine, en prenant le leadership de la gestion de crises majeures, à l’instar dans le présent cas, du conflit russo-ukrainien.

Au cours de ce sommet, le ministre des affaires étrangères allemand alors en poste, Frank-Walter Steinmeier (aujourd’hui président de l’Allemagne), présenta sa fameuse Steinmeier formula, alors que les accords de Minsk déjà censés mettre fin au conflit russo-ukrainien[41] furent définitivement enterrés. Cette formule n’a d’autres objectifs que de garantir le départ des troupes armées russes, installées au mépris du droit international dans la province du Donbass, ainsi que la tenue d’élections démocratiques en conformité avec la Constitution et la législation ukrainiennes. Ces élections permettraient donc de sceller le destin du Donbass, après émission d’un rapport de l’OSCE confirmant le caractère démocratique du scrutin. Au vu de la situation actuelle dans la région, cet accord, ou plutôt pseudo-accord, donnerait “entièrement satisfaction à la partie russe, lui permettant d’atteindre ses objectifs [sans difficultés véritables].[42]” Ce n’est pas réaliser un pari très audacieux que de se projeter vers une administration russe de la région du Donbass à l’issue de telles élections.

Alors que l’Ukraine avait refusé ce plan à juste titre – puisqu’il s’agissait de céder une partie de son territoire à l’agresseur, et par conséquent de consacrer sa victoire – le nouveau président Volodymyr Zelensky a finalement annoncé le 2 octobre 2019 qu’il acceptait la Steinmeier formula[43].

Il faut bien comprendre que le changement de pouvoir, avec l’arrivée à la présidence ukrainienne d’un homme n’ayant aucune expérience politique et issu du milieu du spectacle, est une aubaine pour Moscou, qui voit ainsi arriver un néophyte.

Malgré le feu vert donné par Zelensky concernant cet accord, ce dernier se heurte au mur de l’opinion publique, de l’opinion de sa propre population qui refuse catégoriquement toute forme de capitulation envers la Russie.

La situation ukrainienne est ainsi à aborder avec précaution, et la communauté internationale tendrait à privilégier la glaciation du conflit, en l’attente d’une solution satisfaisante. Le conflit interne ayant actuellement lieu dans la région du Donbass entre les forces séparatistes pro-russes (appuyées par la Russie) et les forces loyalistes pourrait connaître un regain de tensions du fait des élections proposées. Un vote dont l’issue serait

favorable au rattachement à la Russie entraînerait la colère des ukrainiens pro-Europe qui se sont battus pour le respect du droit international, de la diplomatie et des valeurs européennes. À l’inverse, une élection non tenue pourrait motiver des exactions plus importantes de la part des ukrainiens pro-russes, qui estimeraient que les valeurs de la démocratie ont été bafouées, alors qu’ils ont clairement exposé leurs revendications. Ceci illustre la complexité et les tensions que concentre ce conflit mettant en exergue l’aspect décisif de cette épreuve pour les dirigeants européens.

De nombreuses questions se posent pour le vieux continent et l’affirmation de Schwarzenberg fait écho : si ce plan est effectivement accepté et appliqué (ce qui semble être le dénouement inévitable de ce conflit), alors l’on pourra considérer cet acte comme un abandon de l’Union, l’abandon d’un peuple européen s’étant battu pour ses droits fondamentaux, pour les valeurs européennes. La crédibilité d’une défense régionale capable d’opérations de grande ampleur, ou plutôt d’une capacité de médiation lors de conflits aux portes de l’Union européenne, s’en trouverait définitivement ternie. Certes, l’Ukraine ne fait pas partie de l’Union. Néanmoins, cette dernière dispose d’un “devoir” de protection à son égard, en tant que partenaire prioritaire de la Politique Européenne de Voisinage (PEV) et au regard notamment de l’accord entre l’Union européenne et l’Ukraine visant à une association politique et économique entre les deux entités. La capacité de médiation de l’UE s’en trouverait également ternie d’autant plus que le précédent du conflit Yougoslave avait déjà démontré l’incompétence de l’UE quant à la possibilité d’organiser une politique de défense commune efficace à grande échelle, en parallèle du désintéressement croissant des États-Unis des affaires de l’Europe, qui semblent avoir abdiqué cette mission de défense européenne.

Moscou semble toutefois avoir déjà envisagé le dénouement de la situation en commençant la distribution de passeports russes aux habitants du Donbass en juin 2019[44].

Un tel conflit, que nous pouvons considérer comme relevant de motifs d’une autre époque, menace non seulement l’Ukraine, mais également les normes basiques de la diplomatie internationale.

L’Europe ne doit pas sous-estimer la volonté de la Russie dans sa quête “d’annexion” (en particulier au sens politique du terme) de l’Ukraine, mais aussi et surtout, dans sa volonté de “détruire” l’Europe en répandant des valeurs contraires au libéralisme politique (cf. les différentes tentatives d’ingérence lors de campagnes électorales européennes et outre-Atlantique), au droit international, aux droits fondamentaux. Pour maintenir une véritable crédibilité en cette période, un article du Euobserver prône une to-do list[45] pour l’Union européenne. Celle-ci doit continuer d’affirmer dans ces relations avec la puissance eurasiatique qu’elle ne sera pas considérée comme une puissance “normale” tant que :

Toutes ces mesures permettraient aux russes de renouer avec les principes fondamentaux du droit international et de la diplomatie.

Évidemment que nous pourrions, pour reprendre en partie les dires de Charles de Gaulle, sauter sur notre chaise comme des cabris en criant “Défense européenne ! Défense européenne ! Défense européenne !”. Un début crédible de défense continentale commence en effet à voir le jour. Toutefois comment assurer un avenir à la question d’une défense continentale (pour ne pas dire de l’Union européenne tout court) au regard du vent nationaliste malsain soufflant sur les terres européennes ? Comment s’assurer que cette volonté et cette ébauche ne seront pas contrecarrées par de telles idéologies, prônant un véritable euroscepticisme ? Le premier d’entre eux, Viktor Orbán, se déclare lui-même “Premier ministre illibéral”. Un terme parlant de lui-même, notamment au niveau politique (la loi “spéciale” contre le coronavirus n’est pas sans rappeler une apparition lente, à pas feutrés, d’une quasi-dictature sur le sol européen). Nous devons porter une certaine attention à de tels comportements et de tels positionnements, pour éviter qu’ils ne s’étendent davantage, y compris s’ils ne demeurent que circonscrits. Les diverses méfiances alimentées au sein des populations vis-à-vis de la structure européenne peuvent s’expliquer en des termes sociologiques. Pour la majeure partie des individus ne s’intéressant pas forcément au domaine politique, et encore moins à la politique menée au niveau régional, l’UE est une entité lointaine, que l’on ne connaît que trop peu et dont les prouesses architecturales juridiques peinent à être véritablement comprises pour un novice, un citoyen “lambda” non initié à la chose européenne. Ce qui conduit finalement à une adhésion parfois majoritaire à une rhétorique nationaliste, populiste, clairement anti-européenne, menaçant l’intégration économique et politique qu’a pu opérer l’Union jusqu’alors. La question qui se pose légitimement (avec le Brexit, le cas de la Hongrie, la montée du populisme et la menace russe) est de savoir si l’Union européenne ne va pas sombrer dans les limbes des fédéralismes ratés à l’instar de la Yougoslavie ou de l’URSS.

Nous pouvons en résumé souligner la volonté de l’Union de créer une véritable politique de défense qui lui est propre. Cela passe par la recherche et le développement de nouvelles technologies notamment (ce que fait d’ores et déjà le ministère des armées français à un niveau national, avec sous sa tutelle certains établissements publics comme l’Institut de recherches franco-allemand Saint-Louis ou l’Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales), que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron souhaiteraient placer sous l’égide d’une organisation spécifique, à l’image d’une DARPA[48] à l’européenne[49].

Il serait intéressant finalement de se pencher sur la place qu’occuperait une défense européenne renforcée et effective dans le Cadre Financier Pluriannuel (CFP) 2021-2027 de l’Union européenne[47]. La Commission européenne a publié en mai les derniers chiffres du CFP, parmi lesquels ceux de la défense européenne : le Fonds Européen de la Défense devrait voir culminer à 8 milliards d’euros sa dotation (pour un investissement total de 9.080 milliards d’euros), et la mobilité militaire européenne devrait voir son financement atteindre 1.691 milliards d’euros. En somme, concernant la sécurité, la défense et la résilience de l’Union européenne, le montant prévu s’élève à 32.697 milliards d’euros[50].

Thomas PEREZ, membre du pôle Europe & Géopolitique

[1] : Déclaration de René Pleven sur la création d’une armée européenne, 24 octobre 1950 / René Pleven déclarait devant la représentation nationale : “La formation de divisions allemandes, celle d’un ministère de Défense allemand, conduiraient fatalement tôt ou tard à la reconstitution d’une armée nationale et, par là même, à la résurrection du militarisme allemand.”

[2] : L’idée de la CED, site du Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE)

[3] : Gnesotto, Nicole, sous-chapitre “La PSDC, aboutissement d’une longue histoire”, chapitre 1 “La défense européenne, une genèse longue et difficile”, Partie 1 “Un bilan mi-figue, mi-raisin”, Faut-il enterrer la défense européenne ?, Réflexe Europe – Débats, La documentation française

[4] : Eurobaromètre spécial 2016, L’opinion publique et l’Europe de la défense

[5] : Guerrier, Antoine, 1950-2016 : l’Union européenne et son armée fantôme, France Culture, 17 octobre 2016

[6] : ibid.

[7] : Gérard Araud fut notamment Secrétaire d’Ambassade à Tel Aviv (1982-1984), en charge des questions du Moyen Orient au CAP du Ministère des Affaires Etrangères, Conseiller à l’Ambassade de France à Washington (1987-1991), sous-directeur des affaires communautaires au MAE (1991-1993), conseiller diplomatique du Ministre des Affaires Étrangères, délégué de la France auprès du Conseil de l’Atlantique Nord (1995), Directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement du MAE (2000), Ambassadeur de France en Israël (2003-2006), Directeur général des affaires politiques et de sécurité, secrétaire général adjoint du MAE (septembre 2006, fonction dans laquelle il négocie pour la France le dossier nucléaire iranien), Représentant permanent de la France au Conseil de Sécurité et chef de la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New York (juillet 2009). Il négocie notamment les résolutions marquantes sur l’Iran, la Libye (qui permettront l’intervention militaire en Libye en 2011), la Syrie, la Côte d’Ivoire, le Mali. Il est nommé en juillet 2014 Ambassadeur aux Etats-Unis. Il prend sa retraite du Quai d’Orsay au printemps 2019.

[8] : Araud, Gérard, sous-chapitre “Les raisons d’une victoire inattendue”, chapitre XV “De quoi Trump est le nom ?”, Passeport Diplomatique : quarante ans au Quai d’Orsay, Grasset, 2019, p. 277-281

[9] : Gnesotto, Nicole, sous-chapitre “Des visions nationales distinctes”, chapitre 3 “Des acteurs divisés sur le rôle et l’avenir de la PSDC”, Partie 2 “Une politique marquée par l’ambiguïté et les divisions”, Faut-il enterrer la défense européenne ?, Réflexe Europe – Débats, La documentation française

[10] : ibid.

[11] : Major, Claudia, Mölling, Christian, Le concept allemand de nation-cadre pour une coopération de défense en Europe

[12] : Maulny, Jean-Pierre, La France, l’Allemagne et l’Europe de la défense, Friedrich Ebert Stiftung, Bureau de Paris, Institut de relations internationales et stratégiques, mars 2016

[13] : Ploquin, Jean-Christophe, Les divisions politiques en Allemagne empêchent l’Europe de la défense

d’avancer, La Croix, 20 mai 2019

[14] : Gnesotto, Nicole, sous-chapitre “Des visions nationales distinctes”, chapitre 3 “Des acteurs divisés sur le rôle et l’avenir de la PSDC”, Partie 3 “Une politique marquée par l’ambiguïté et les divisions”, Faut-il enterrer la défense européenne ?, Réflexe Europe – Débats, La documentation française

[15] : Le Figaro avec AFP, Pologne : un projet de loi risque de faire sortir le pays de l’UE, Le Figaro, 17 décembre 2019, mis à jour le 17 décembre 2019

[16] : Jacob, Étienne, Blavignat, Yohan, Ce que reproche l’Union européenne à la Hongrie de Orbán, Le Figaro, 12 septembre 2018, mis à jour le 13 septembre 2018

[17] : RFI, Le Parlement hongrois confie les pleins pouvoirs à Viktor Orbán contre le coronavirus, RFI, 30 mars 2020

[18] : Manigart, Philippe, “L’opinion publique belge et la politique de défense”, Courrier hebdomadaire du CRISP, Cairn, 1998, volume 10, n°1595, p.1-42

[19] : Journal Officiel de l’Union européenne, Traité sur l’Union européenne (version consolidée), 26 octobre 2012

[20] : B. H. Faure, Samuel, “La politique de “flexilatéralisme” : le cas de la politique française d’armement dans le contexte du Brexit”, Les Champs de Mars, Cairn, 2018, volume 1, n°30 + supplément, p. 73-101 / Pène,

François, “Défense : à quoi sert le fonds européen ?”, Toute l’Europe, 6 février 2019

[21] : ibid.

[22] : Lazarou, Elena, M. Friede, Alexandra, Permanent structured cooperation (PESCO) : beyond establishment,

European Parliament Research Service, mars 2018

[23] : Mauro, Frédéric, L’initiative européenne d’intervention : pourquoi il faut écouter la Chancelière Merkel,

Institut des Relations Internationales et Stratégiques, 26 juin 2018

[24] : ibid.

[25] : Chapuis, Nicolas, Emmanuel Macron lance un “collège” européen du renseignement, Le Monde, 4 mars 2019, mis à jour le 5 mars 2019

[26] : Commission des affaires étrangères, présenté par Delebarre Michel, Mission d’information sur la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme, Rapport Assemblée nationale, 6 juillet 2004

[27] : ibid.

[28] : ibid.

[29] : Ouest France avec AFP, L’Allemagne remplace ses vieux avions de chasse par des appareils européens et américains, Ouest France, 21 avril 2020

[30] : Schumacher, Thomas, “F-35 & big data : épée de Damoclès pour la France et l’Europe ?, Revue Défense Nationale, Cairn, 2018, volume 5, n°810, p. 35-40

[31] : En

réalité, nous pourrions nuancer cela. Avec la

lente émergence de l’IEI et grâce à sa volonté de rassembler au-delà de l’Union européenne, se posera à terme la question d’une stratégie nucléaire

continentale

incluant de facto le Royaume-Uni d’ici les prochains mois ou prochaines années. La France ne sera donc fort probablement pas la seule puissance nucléaire dans le cadre d’une défense continentale, malgré le retrait des britanniques de l’UE.

[32] : Tertrais, Bruno, “La dissuasion partagée ?”, Revue Défense Nationale, Cairn, 2019, volume 4, n°819, p. 29-33

[33] : ibid.

[34] : Conférence des parties chargée d’examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, Traité sur la non-prolifération nucléaire, 2015

[35] : Tertrais, Bruno, “La dissuasion partagée ?”, Revue Défense Nationale, Cairn, 2019, volume 4, n°819, p. 29-33

[36] : Ouest France avec AFP, La France doit-elle partager son arsenal nucléaire avec l’UE ? Oui, selon un proche d’Angela Merkel, Ouest France, 3 février 2020

[37] : Pundziūtė-Gallois, Emilija, Les États baltes face à la Russie sur fond de crise ukrainienne : la gestion d’une situation précaire, Center for International Studies CERI Sciences Po, 3 février 2015

[38] : ibid.

[39] : La configuration diplomatique dite “format Normandie” tire son nom du lieu où s’est déroulée la réunion semi-officielle du 6 juin 2014 lors de la célébration du débarquement de Normandie, entre la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie. Cette réunion s’inscrit dans le contexte du conflit russo-ukrainien dû à l’annexion de la Crimée plus tôt dans l’année (février-mars 2014).

[40] : Becchio, Anastasia, Ukraine : un sommet en “format Normandie” pour réactiver la paix, RFI, 9 décembre 2019, mis à jour le 10 décembre 2019

[41] : Plasencia, Leonardo, Les accords de Minsk sont-ils morts ?, Le blog de Leonardo Plasencia, Mediapart, 12 février 2017

[42] : Savilov, Genya, Protéger l’Ukraine, c’est d’abord défendre l’Europe, The Conversation, 7 octobre 2019

[43] : Franko, Stepan, Ukraine: window opens for peace in the Donbass after Volodymyr Zelenskiy agrees to election plan, The Conversation, 3 octobre 2019

[44] : DW, Russia starts giving passports to ukrainians from Donetsk, Luhansk, DW, 14 juin 2019

[45] : Tenzer, Nicolas, EU must give full support to Ukraine to dissuade Kremlin, Euobserver, 16 septembre 2019

[46] : Le Monde avec AFP et Reuters, Ce que l’on sait du crash du vol MH17 en Ukraine, Le Monde, 18 juillet 2014, mis à jour le 9 septembre 2014

[47] : Sapala, Magdalena, Parry, Matthew, Le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les nouvelles ressources propres, analyse de la proposition de la commission, Service de Recherche du Parlement européen, juillet 2018

[48] : Defense

Advanced Research Projects Agency

[49] : La Joint European Disruptive Initiative a vu le jour en juillet 2019. La fondation est financée par les États européens et assume son objectif de concurrencer la DARPA américaine. De nombreuses personnalités se sont fédérées autour de ce projet, à l’instar de la directrice du DLR Allemand Pascale Ehrenfreund, ou encore Jean-Yves Le Gall, président du CNES, et Antoine Petit, PDG du CNRS (Ducros, Emmanuelle, «Dans la tech, il y a une opportunité, qui n’existait pas il y a cinq ou six ans, de garder les meilleurs en Europe», L’Opinion, 14 janvier 2020)

[50] : Commission Européenne, “Le budget de l’Union : moteur du plan de relance pour l’Europe ?”, Communication de la Commission au Parlement Européen, au Conseil Européen, au Conseil, au Comité économique et social et au comité des régions, Commission Européenne, 27 mai 2020